山东手机报订阅方式:

移动用户发送短信SD到10658000

联通用户发送短信SD到106558000678

电信用户发送短信SD到106597009

大众网

|

海报新闻

大众网官方微信

大众网官方微博

时政公众号爆三样

大众海蓝

大众网论坛

山东手机报

山东手机报订阅方式:

移动用户发送短信SD到10658000

联通用户发送短信SD到106558000678

电信用户发送短信SD到106597009

2025

潮新闻

手机查看

今天你要读到的故事,就跟这个王墓里的纺织品一样。

中国丝绸博物馆副馆长周旸说:“我要找的不是残留物,是大块大块的丝绸,是一件一件的衣服,我们当然知道有丝绸。”

大块的丝绸,就像那些流转了2000多年的故事,它在文献中,在时间里,不会再有新的故事,但华美,有头有尾,读千遍也不会厌倦。

新的故事,更确切地讲,被掩埋的真实,在考古现场,但往往只剩一堆残留物,碎成渣渣。

2025年的开年消息,安徽淮南武王墩主墓一号墓的发掘工作基本完成,入围了2024年度全国十大考古重要发现初评。这是经科学考古发掘的迄今规模最大、等级最高、结构最复杂的楚国大型墓葬,一号墓主人也最终确定,就是《史记·楚世家》记载的战国晚期楚考烈王熊元(完)。

我们熟悉的成语,偷梁换柱、毛遂自荐,都跟他的人生转折点有关。他也属于热搜体质,最有名的故事,来自司马迁写的春申君献有孕女给考烈王,而相同的故事,又平移到了吕不韦和秦始皇身上。

老歌唱得好:故事里的事,说是就是不是也是;故事里的事,说不是就不是,是也不是。

这些故事,我们在考古现场能看到吗?

在杭州,武王墩一号墓发现的两件锦袍,正躺在中国丝绸博物馆的修复室里,处于保湿加固阶段。

这两年,作为纺织品文物修复的“国家队”,纺织品文物保护国家文物局重点科研基地(中国丝绸博物馆)参与了武王墩墓出土纺织品的发掘提取、应急保护、分析检测和价值阐释。

最新公布的结果,西Ⅰ室木俑、漆木车上,东Ⅰ室青铜簋、竹席上,中心椁室外、中棺盖板上等约100件器物上均发现丝绸。

但是,周旸却一声叹息。

东Ⅰ室 第5次降水面(上为东)

【1】

【故事里的事】

很多人可能觉得奇怪,楚考烈王的墓,怎么不在楚国老家湖北,反而跑到了安徽淮南?

先讲一个比较陌生的字:郢,它是楚国都城的专用字。楚考烈王是第41代楚王,他的祖辈楚威王——看谥号就知道有多强,继承了父亲楚庄王的国力,北伐齐国,于泗水上败齐弱魏,踏足中原,把楚国推向了“郢为强,临天下诸侯”的高光时刻。当时的楚郢,就在湖北纪南城。

楚威王打下的盛楚维持了30多年,可惜到了楚考烈王爷爷楚怀王这里,开始走下坡路,最后被秦昭襄王骗入咸阳,死在异乡。当他的棺椁被秦人送回楚国时,屈原写下了《招魂》,很多人都读过:魂兮归来!反故居些。

故乡已经回不去了。

公元前278年,秦国大将白起水灌鄢城,遂拔楚郢,“烧先王墓夷陵”。屈原写下了亡国悲歌,就叫《哀郢》。

楚考烈王的爸爸楚顷襄王兵溃四散,只得“亡去郢,东走徙陈”,把都城迁到了陈,今天河南周口市淮阳区。

楚国和秦国属于相爱相杀,对别国来说,一度朝秦暮楚,成语不是白念的。

有人说,“打不过就跑”也成了楚国后来的常态,所以迁都频繁。

公元前241年,春申君黄歇组织了战国史上最后一次合纵攻秦,楚考烈王担任纵长,可惜,依然失败告终。

他怕秦国报复,又把国都迁往寿春,也就是今天的安徽省淮南市寿县。

这是楚国“七都六迁”中的最后一次。

三年后,52岁的楚考烈王在寿春离世。

八百多年楚国,最后的19年,就是在淮南寿春度过的,走过了楚考烈王、幽王、哀王、王负刍四个王。

这是一个王朝最后的背影。

武王墩墓北依舜耕山,向南则为开阔的平地,西侧为南北向的瓦埠湖,瓦埠湖西侧北端,就是楚国最后的都城寿春城。

墓室台阶(镜向西北)

【周旸日记】

2024年3月27日,西室椁室壁开始出丝绸,有大块漆纱,椁室内水位较高,同时发现东室上也漂浮丝绸。提取出来之后保湿。

周旸第一次去现场,有些泄气。

说椁室前,先有个概念。武王墩一号墓,是个九宫格。以往楚墓资料中七、五、三、一室墓葬都有发现,这是第一次经过科学考古发现楚王级别的九室墓,是的,最高级别。

C位中室,就是墓主人室,8个边室围绕着他,分类放置各种陪葬品。这不是朋友圈的九格,而是呈一个亞字形。商周墓的形制、青铜器的徽号,经常能见到“亞”,最晚出现于殷墟商王陵。而在淮水流域也见到这种形制,可能受到殷遗民的传播影响,楚国墓葬中的亞字形椁室布局,可能也源于此。

亞字形木椁室布局

但椁室充满了水。

考古队打开一号墓椁室,水面以上的椁盖板和竹席也处于饱水状态,说明文物千年来浸泡在水中,出土文物需要及时进行现场应急保护和科学研究。考古队做了多次降水作业,积水水位逐渐下降。

打开西室的椁顶盖板,椁室里积水太深了,几乎淹没了所有器物。水面上漂浮丝绸残片。

残片是什么?

【周旸日记】

2024年4月12日,西一室大量出土着衣俑,3月27日发现的漆纱,很有可能就是冠的残片。

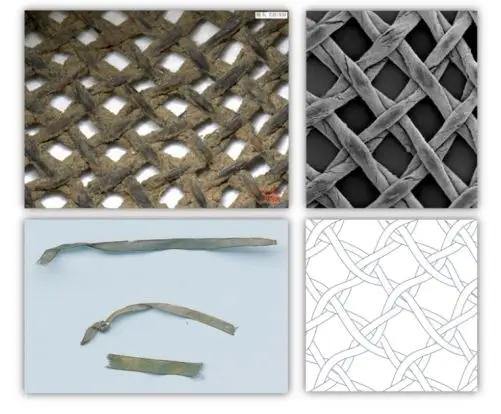

检测报告:组织结构为平纹,表面髹饰大漆,可判断为漆纱。经纬线均加捻,为Z捻。

通过三维视频显微镜、扫描电子显微镜和红外光谱分析,可知组织结构为平纹(经纬密度为68根/厘米x50根/厘米),表面髹饰大漆,可判断样品为漆纱(推测为冠残片)

经验告诉周旸,漆纱,应是木俑冠上的残片。

中国是世界上最早使用天然生漆的国家,所以又称“中国漆”,目前发现最早的实物,就在浙江井头山遗址。

比青铜技艺,卷不过曾国,比漆器开发,楚人挺起了胸。

武王墩一号墓出土大量漆器,使用的就是中国漆,比如虎座凤鸟架鼓,此前很多楚墓里有同款,这是楚文化中最具象征性的器物之一。

而漆纱,是在织物表面上髹饰大漆。这属于炫技了,但楚人很会玩。

江陵马山一号楚墓出土过漆纱,云梦睡虎地也有漆纱,2021年,离睡虎地不远的郑家湖遗址,也发现了几何纹锦和大量漆纱。

深受楚文化影响的汉人当然玩得更溜,海昏侯汉墓,甘肃武威磨嘴子东汉墓、悬泉置也有大量漆纱出土。

甘肃悬泉置出土漆纱

在纺织品上髹漆,说明这个底子可以“自由活动”,有弹性。用专业术语讲,这个底子大多是手工编织,主要特点就是可以根据需要,自如地改变纱线参与编织的位置、数量和密度,获得预期的大小和形制。所以,髹漆纺织品经常用作帽子、带子、鞋子等产品。

那么,当漆遇见丝,会相爱相杀吗?

周旸为漆纱写了一段广告词——

化柔软为硬挺,用作冠履便于成型;化娇弱为坚牢,用作鞋履越发耐磨持久;化原色为棕黑色,最能符合周制中对冠帽的色彩期望;化亲水为拒水,冠履可适度防水防雨。

要说经典款,就是马王堆三号汉墓出土的一顶完整“漆纚冠”,也就是乌纱帽。

长沙马王堆三号汉墓出土的漆纚纱弁

汉代,文官佩进贤冠,武官戴武弁,冠弁髹漆是通常做法。在同时期的墓葬壁画中,经常可以见到戴冠弁的人物形象。乌纱帽的原型就是这么来的。

【2】

【故事里的事】

宋代走来了背诵默写天团,楚国就是一本成语大全。

筚路蓝缕这个词,很多人经常写错,楚国第一代君王熊绎驾着柴车,穿着破烂的衣服,就是从这个成语里出发的。楚庄王更是创造了“一鸣惊人”“问鼎中原”这些重大转折点,称霸春秋。

2024年12月14日,武王墩考古阶段性成果展在淮南举行,楚考烈王的大镬鼎首次展出,这也是目前发现的口径最大的楚国大鼎,超过了安徽博物馆的镇馆之宝——李三孤堆楚墓出土的铸客大鼎。

铜大镬鼎

1933年春天,在寿县朱家集南面三华里李家孤堆,发现了大型墓葬,墓主人可能为楚幽王熊悍,也就是楚考烈王的儿子。当时正值国内政局混乱之时,数次盗掘,发现铜器、石器、陶器4000多件。可惜大批文物散失各地。

武王墩一号墓出土了最高等级的礼器组合,包括基本完整的礼容器、礼乐器组合。礼容器在东I室和东Ⅱ室,共发现了44件通鼎,其中,9件正鼎(束腰平底升鼎)此前仅在李三孤堆楚王墓、曾侯乙墓等王(诸侯)级墓葬中发现,为楚墓中正鼎数的最高等级,还有8件铜方座簋、8件铜簠,楚考烈王拥有九鼎八簋八簠的最高等级器用组合。最长的楚墓车马坑、楚国最高等级丧葬礼制……他拥有一切王该拥有的东西, “问鼎中原”的豪气,似乎就在耳边。

铜升鼎

熊元的谥号是考、烈。考,指深谋远虑义,也有成功、成德义的意思。烈,指武功,安民。也有“业”的意思,指世业,大业,功业。

执政25年,熊元面对越来越弱的国势,还在努力追回大业。比如东扩吴地。把楚国的版图,延伸到长江下游,即今常州、苏州、上海一带。救赵破秦,北伐灭鲁,合纵攻秦,尽管失败迁都。

那么,再看看考烈王两个儿子的谥号:幽、哀。

【周旸日记】

2024年5月2日,出土瑟,上有丝绸和丝弦。

周旸脑子里有两根线,一根时间线,一根空间线。从湖北到安徽,那么多的郢,八百年楚文化是怎么走来的?如果要用第三个维度来串联,就是丝绸。这是和青铜器、玉器等礼器同等重要的物质载体。殷商贵族大墓的青铜礼器,常见用丝绸包裹后入葬的痕迹。殷墟妇好墓青铜器印痕上就发现多处织物印痕。

但在现场,周旸感觉自己一直在摇头,她面对的总是一堆烂泥。8座铜方座簋的内外壁面多附着有纺织品,但保存不好。

除了礼容器,楚考烈王的礼乐器,发现了两套共23件编钟、一套20件编磬,不少于50件一套的瑟,至少5种类型的鼓,以及不少于10件一套的竽。

瑟的数量居然超过了编钟,是出土最多的一类乐器。

这和战国早中期高等级楚墓相比,发生了明显的变化,大型组合编钟被丝竹类乐器取代,体现了战国时期楚国礼乐文化的发展演变。

到了战国晚期,人们更喜欢听丝弦。

周旸这样写道:丝弦居庙堂之高,金声玉振,八音齐鸣,奏出令孔子“三月不知肉味”的韶乐;丝弦在江湖之远,歌罢月为灯,酒酣琴为枕,如此人生好境际,一定会有丝弦发出的清越之音。

瑟

楚考烈王耳中的丝弦之声,是怎样的?

经过拼对后发现,瑟为二十五弦。在其中一件瑟面的瑟枘上,国丝的文物医生发现残存着纺织品缠绕的痕迹,这就是丝弦。

什么丝?桑蚕丝。

瑟枘上残存的丝弦

周旸说,楚人在挑选制弦丝线时,充分考虑到强韧的需要,所选桑蚕丝一定要饱满均匀,与织物所选的常用丝线相比,品质更加优异,这样才能满足制弦需要,弹奏出清亮乐音。

说一个典型案例。2008年,湖北荆州采石场楚墓也出土过一件保留着丝弦的二十五弦瑟。此墓地处荆州城、纪南城、万城三大楚国古城之间。史载有18位楚王葬于山中。对丝弦分析检测,我们可以还原楚人制弦的细节。

比如,怎么选优质品种?

从出土文物来看,东周时期湖南长沙楚墓出土的丝织物经纬线的缫丝茧粒数为7—10粒,在荆州采石场楚墓出土的一件服饰中,可以非常清晰地数见一根丝线中包含着16个单丝截面。周旸说,因为蚕宝宝在吐丝的时候是同时吐出两根单丝,因此这16根单丝来自8个茧子,即缫丝茧粒数为8。详细考察丝弦样品的缫丝茧粒数,也可以看出大致在11—21之间。这说明当时人们在缫丝时,考虑到制作丝弦的强韧需要,除了精选蚕丝外,还有意识地加大缫丝茧粒数。

此外,还要加强捻,还要煮弦,最大限度地实现丝弦的强韧,以满足演奏的需要。

文物医生用酶联免疫法对出土丝弦进行胶粘剂分析,可知煮弦用胶为明胶,符合史料中的记载。

楚考烈王的瑟,代表了当时中国最牛的丝弦。

【3】

【故事里的事】

楚考烈王和秦始皇什么关系?

战国是一个国际化的时代,跨国婚姻很多,特别是王室之间,这是时代的风气和通行的惯例。

考烈王芈姓熊氏。你一定想到了宣太后,就是著名大女主芈月,她是楚威王的女儿,成年后嫁到了秦国。所以楚考烈王是芈月的侄孙,也就是秦始皇的姑祖父。

秦始皇的爹就是秦异人,吕不韦说“奇货可居”的那位。异人22岁,与赵姬同居,怀了嬴政。著名的长平之战里,赵大败,40万大军被秦将白起活埋。后一年,嬴政出生,困在赵国的首都邯郸。

异人已经在秦国做了6年质子。为了表示誓死抗秦国的决心,赵国决定处死他和全家。吕不韦用重金收买赵国的看守官吏,和异人逃出邯郸城,进入秦军军营,被护送回到了咸阳。

这下,异人正式做了王太子继承人。吕不韦陪他去见华阳夫人,特意让他穿了一件楚服。华阳夫人很感动:我就是楚国人啊。过继你做我的儿子,就用“楚”作你的字号吧。子异从此被称为子楚。

一件楚服,迅速拉近了乡愁,忘却了其他。

【周旸日记】

2024年4月17日,张治国来电咨询如何提取西一室的底泥,应该是大量的丝绸残留物。

2024年4月17日到4月底,楼杭兵和郑海英去武王墩清理木俑。

再一次去现场,水已经抽掉了2/3。周旸趴在西一室的椁室壁上清理,往下看,水底埋着大量木俑,泡在一堆烂泥里。

2024年4月2日周旸在武王墩墓现场查看

她知道,烂泥应该就是丝绸残留物。这些木俑不是彩绘俑,而是着衣俑,木俑身上穿一件衣服,类似芭比娃娃那样。汉阳陵陪葬坑出土了很多着衣俑,比如知名的武士俑外还残留铠甲痕迹,绑腿上残存纺织品印痕。马王堆一号墓出土各种木俑163个,三号墓就出土了110个,着衣俑和彩绘俑都有,木俑头上还戴有头簪。

按照过去发现的楚墓一般“收纳”规律,西室,一般摆些日常生活用品,比如扇、梳、床、帽、鞋等。但陪伴楚考烈王的日常,居然是大量木俑。

西室,分成西一室和西二室,是两座基本完整的“木俑坑”,分别放着一辆漆车,上面堆叠着大量人俑,超过280个。这样的规模,又是全国楚墓之最。

西室木俑(上为北)

人俑是木头做的,不是大家熟悉的陶俑。头部和身体都使用两头尖锐的木钉相连,俑身则是砍削而成,均作无臂形象,但留有安装臂膀的小孔。

由于千年以来水位涨跌等因素,木俑的位置已经发生变动,头部、躯干、足部分离。国丝团队做了统计,西一室约有80件木俑首和83件木俑身。这个格子离墓主人远一些,除了木俑,还有漆木模型车、木模型剑、竽。这是一支“仪仗队”,仪仗俑多佩剑,有一些双腿分开,为乘马姿势。

木俑

漆车出土时也损坏严重,零件散落各处,漆皮大部分破碎,失去了原始位置。不过,漆皮上也残留着纺织品。

西二室更靠近考烈王,安排了一支“歌舞俑”,除了200多件以女性为主的木俑,还有瑟、竽等配套乐器。他们是歌舞俑和乐伎俑。

武王墩墓发掘领队宫希成和考古一组组长张闻捷第一次意识到,原来楚王也会在墓内安排一支服侍用的俑阵。这种世俗化场景的搭建,对后世如长沙马王堆汉墓、江陵凤凰山汉墓中木俑群的出现产生了深远影响,也间接影响到汉唐时期随葬陶俑群的出现。

隔着水位往下看,衣服应该已经烂光了。周旸心里叹气。

半个多月,国丝的文物医生对西一室和木俑身上能够保下来的残留物全部做了应急保护和提取,回到实验室再做加固清理。

国丝的木俑报告里写道:表面多附着纺织品。其他,已无从知晓。

原本,我应该这样描述:他们身着深衣,盛装下葬。

西Ⅰ室木俑身上纺织品

【周旸日记】

2023年9月1日,在盗洞样品中发现菱格纹样的平纹经锦。

周旸在武王墩墓看到的第一批样品,是在盗洞里发现的。

经过检测,我们知道了更具体的细节——历史故事和文献里没有细节,只有情节。

这是一块平纹经锦。通过三维视频显微镜、扫描电子显微镜和红外光谱分析,它的纤维材质为桑蚕丝。

它来自一件楚服。

盗洞采集样品,通过三维视频显微镜、扫描电子显微镜和红外光谱分析,可知纤维材质为桑蚕丝,组织结构为平纹经锦(经纬密度126根/厘米x38根/厘米),纹样为菱格纹,可见缝线残留痕迹(推测为服饰残片)

绢是最常见的平纹织物,而锦,最能彰显楚国织造的高超技艺。平纹经锦,在楚国是最大宗的产品。我们已经无法看到楚考烈王完整的平纹经锦,那来看一个平替。

如果要用“打开某某的衣柜”这样的爆款题做展览名字,两个女子可以胜出。宋代可以选福建黄昇墓,楚国,必然派出湖北马山一号楚墓的贵妇。

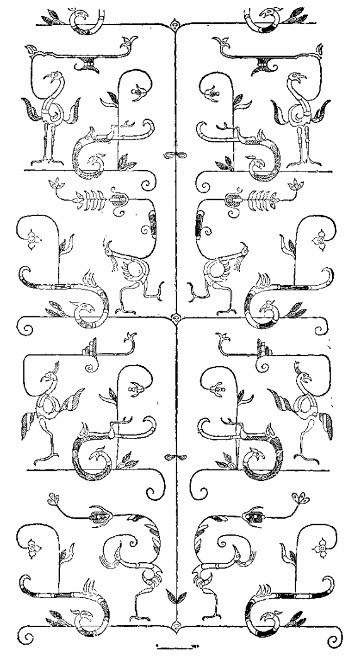

马山一号墓里,盖在棺椁最外层的,是一件素纱锦袍,下面,是蟠龙飞凤纹浅黄色绢面绣衾,就是被子,再下面,居然还用9根锦带包裹了13层衣服。其中就有好几件锦袍,最著名的是一件凤鸟花卉纹绣浅黄绢面,穿在最外面的,就是一件大菱形纹锦袍。

对龙对凤纹绣浅黄色绢面衾,湖北江陵马山一号楚墓出土

对龙对凤纹绣浅黄色绢面衾纹样复原图,湖北江陵马山一号楚墓出土

武王墩盗洞里发现的这一片指甲大小的平纹经锦,还可以看到缝线残留的痕迹,以及更细节的惊喜——也是菱格形纹样。

这是楚人最爱的设计:几何纹。

这种设计,在楚考烈王墓最关键的部位,也看到了。

【4】

【故事里的事】

楚考烈王和秦始皇的老爸一样,也在秦国做质子,回国继承王位的道路也是比较曲折的。

秦昭王三十五年,如果以楚国的历法纪年,是楚顷襄王二十七年。这一年,秦国和楚国和好,按照当时的惯例,秦楚两国交换人质,身为楚国王太子的熊元来到秦国做人质。熊元入秦,一住就是十年。按照战国时代质子在外国的一般做法,他们往往在当地娶妻生子,秦昭王把女儿嫁给了他。

父亲楚顷襄王病危,他想回国争夺王位,但岳父秦昭王不准,理由非常简单。秦昭王想借势拿一把,以放熊元回国为条件,要挟楚国获得实际的利益。

春申君和成语“偷梁换柱”出场了。

以王太子傅的身份一直伴随着熊元的黄歇,以偷梁换柱的计略骗过秦国人,熊元逃回楚国顺利继承王位,继续与秦国斗争。为了报答黄歇,考烈王即位后以黄歇为令尹,赐淮北地十二县,号春申君。令尹,也就是楚国的丞相,授予最高的爵位,开始执掌楚国的国政。

《史记》里有段离奇的故事,说楚考烈王无子,春申君很焦急,赵国人李园把有个妹妹——又是赵国,又是舞蹈演员,献给楚考烈王。而李园妹妹是怀了孕的,生下来的儿子真正父亲不是考烈王而是春申君。这故事后来移花接木到了吕不韦身上,也就是秦始皇不是庄襄王的儿子。

楚考烈王无子,是不合于历史事实的。事实上,考烈王不但有子,而且多子。根据不完全统计,考烈王的多位儿子当中,至少有四位是有名有姓有事迹的,并且都先后做过楚王。李开元认为,春申君献有孕之女的故事,很可能就是楚王“负刍之徒”编造出来的,这个故事的成形和出现应当在公元前227年,也就是最后一代楚王负刍即位前后。

【周旸日记】

2024年6月7日,主棺开始出丝绸,中棺上有锦袍。

一号墓的中室,就是墓主人所在,又分三棺三椁,这也刷新了楚墓棺椁记录。其中,每一重椁,又由两层椁盖板构成。

最重要的主棺,分为外棺、中棺和内棺。

在外棺和中棺的盖板上,国丝的文物医生发现了板结严重的纺织品——已经黏连在一起。

这是锦袍。绢的里子,加了丝绵,外面包一层锦。

不止一件,有两件锦袍——件,只是一个虚词,眼前出现的,依然是一堆堆压扁的烂泥。

烂泥中,周旸看到了朱砂残痕。

在古代,要想穿红色衣服,无外乎“草染”和“石染”两种方式。草染,很常见,就是利用身边的有机植物来染色。举个例子,距今4000—3500年的新疆小河墓地,唯一的人工色彩就是红色——出土毛线的红色,来自西茜草,就属于草染。

石染,重点当然是石,也就是用无机矿物做成颜料。古人很早就看上了朱砂,一种富含硫化汞的天然矿石,大红色,研磨成微细颗粒,或入药或作画,颗粒越细,颜料越高级。

良渚古城西城墙外河的生活堆积中,出土过一些红色的木质残片,是大漆与朱砂混合,调成炫目的丹红。殷墟妇好墓有一个研钵,边缘磨得非常光滑,器壁上还能看到残余的朱砂,说明这是一个实用器,当年就是用于研磨朱砂的。

楚人更不用说了。

武王墩发现的部分漆器漆皮中,也有朱砂。经过检测,朱砂里的硫同位素数值,刚好对应湘黔渝交界处武陵山区的朱砂矿,说明武王墩墓出土漆器表面的朱砂应产自武陵山区。武陵山区是中国朱砂资源最为丰富的地区,战国时期楚国在此设置黔中郡,朱砂资源得到大规模开发,楚国漆器和鎏金器物的大规模生产,全靠这里。

锦袍上的朱砂应来自同样源头。

除了朱砂,橘红色的几何纹,在烂泥中隐隐跳动,虽然简约,但依然是楚服的logo。

周旸说,楚人丝织品的提花图案,主体装饰以几何纹为主,属于量大面广的基本图案,多以连续的菱形、方格形、复合菱形、锯齿纹形等几何纹网格作为框架。更会玩的工匠,会在纵向重复排列的几何纹框架分割出的空间里,填充鸟兽、人物、车马等形象。左右对称、上下重复的填充纹样,呈规则对称的组合排列,和几何框架搭配,疏密有致,很有设计感。

田猎纹绦,湖北江陵马山一号楚墓出土

在浙江,也有一片几何纹,和楚考烈王遥遥相望。

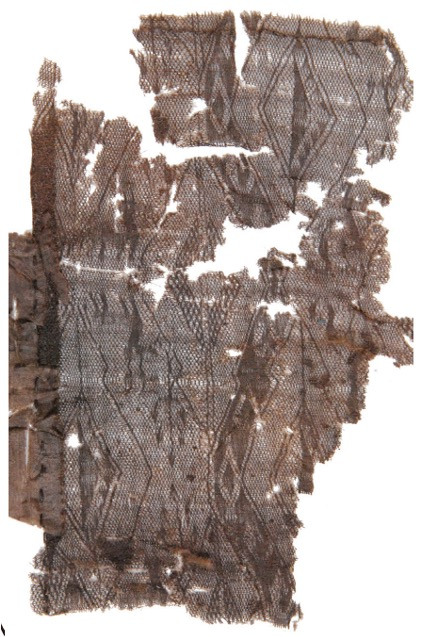

安吉五福一号墓出土过一片菱格鹿纹罗残片,和楚国丝织品常见的提花装饰风格,高度类同。

菱格对鹿纹罗及纹样,浙江安吉五福一号楚墓出土

五福一号墓的主人就是楚人。对照湖北、湖南等地的战国晚期楚墓,墓主人可能是官至大夫或稍高的贵族,即“楚败越”后楚国派遣到越国故境的统治阶层中的一员。请注意墓葬的年代:楚考烈王十五年(公元前248年),春申君黄歇封吴后的战国末年。以今天安吉古城遗址为中心的太湖东南区域,就是春申君的封地。

这片菱格鹿纹罗残片,不是墓主人身上的衣物,而是包裹在一件蟠螭纹铜镜上的镜衣。

菱格对鹿纹罗及纹样复原图,浙江安吉五福一号楚墓出土

中国丝绸博物馆副馆长郑嘉励说,此前,文物工作者通常默认五福楚墓出土的菱格鹿纹罗残片为浙江本地生产,其实,这一说法大可商榷。墓主人是楚国征服者,黑地朱彩漆木器等大宗随葬品可以明确判断为从楚地携带而来的生活和娱乐用品,墓葬中的丝织品,当然无法排除楚地出产的可能性。

从这个浙江故事里,可以看出楚风流行之远。

周旸说,楚地流行的纹样在早期丝路沿线就发现了。

新疆乌鲁木齐附近阿拉沟墓地发现过一些凤鸟纹绣残片,这件绣品上的凤鸟形象头部虽然残缺,身躯部分保存较为完整,其纹样风格与两湖地区出土的凤鸟基本一致,并且同样采用锁绣工艺制成,无疑是楚地生产的绣品。

类似的凤鸟纹刺绣在更为遥远的南西伯利亚地区也有出土。俄罗斯境内阿尔泰地区巴泽雷克5号墓殉马坑,出土了一件凤纹刺绣鞍褥,整体构图、凤鸟的形象,都与马山楚墓“衣柜”里舞凤飞龙纹绣土黄绢面绵袍上的凤纹刺绣极为相似。

巴泽雷克墓地也出土了一件几何纹锦残片,其纹样风格与马山楚墓出土的龙凤虎纹绣单衣的衣缘织锦十分相像,巧合的是,都采用平纹经重组织织造。

这在当时,这是只有中国才拥有的织锦的技术,由此可以判断这块织锦是由中国传入的。

可见,在丝绸之路没有开通之前,楚文化已经波及到了巴泽雷克。

不过,当时还处于发展阶段的提花织机,受限于工艺,只能表现直线或折线的几何形图案,楚考烈王墓这件锦袍的几何纹如此简化,或许也有这个原因。

“我们很努力去找纹样,但是发现纹样简化了。”

【5】

【故事里的事】

楚幽王十年,幽王过世,他的同母弟熊犹接替他做了楚王,是为楚哀王。哀王被立两个多月后,“负刍之徒”杀死哀王拥立负刍为楚王。“负刍之徒”就是支持考烈王的庶子负刍的政治势力,他们发动了政变,夺取了政权,建立起了以负刍为王的新政权。由于这次政变,以李园兄妹为核心、当政十年之久的李氏外戚集团被消灭。

公元前223年,秦将王翦率领六十万秦军攻陷楚都寿春,俘获楚王负刍(楚考烈王的庶子),楚国灭于寿春。

【周旸日记】

2024年6月25日,周旸去武王墩,查看所有纺织品,并进行信息采集,开始编制保护修复方案

2024年10月30日,两件锦袍送到国丝,进入实验室保护阶段。

锦袍出现在中棺的盖板上,虽然只剩残片。那么,更为重要的内棺呢?楚考烈王应身着重重衣服下葬,数量不会比马山一号楚墓的贵妇少——用来包裹的衣衾就有12件,穿在身上的衣服还有5件。

人们希望在这里能看到真正的楚王的“衣柜”。

不同于椁木是素面方木,三重棺木均髹漆。外棺,外髹黑漆、内髹朱漆,没有纹饰。中棺,外髹黑漆、内髹朱漆,外壁绘制彩绘模块化纹饰,表面覆盖一层纺织品,是“荒帷”一类的葬仪用品——这也很正常,纺织品上,摆放大量圭形石板与石璧。

层层套箱,来到了内棺。

国丝的文物医生发现,内棺的盖板已裂成三块,表面髹黑漆有彩绘,内棺盖板上覆盖有纺织品,与盖板粘连紧密,横向5条,纵向2条,板结依然严重。

纺织品的品种是平纹,其他,没有再多信息了。

但是,此处出现了玉璧。

纺织品上放置两列10块玉璧,玉璧在盖板上的压痕清晰可见。

绿色为玉器痕迹位置区域,黄色为横向纺织品位置区域

为什么这里会出现玉璧,还搭配纺织品使用?

这是二横五纵的麻织棺束——连璧。

我们都知道,璧是中国古代重要的礼器之一。龙山文化时期的陶寺遗址中,就发现了有麻编物覆盖在木棺上,这些麻编物被认为是棺帷的雏形。

《庄子》里有一段话:“庄子将死,弟子欲厚葬之。庄子曰:‘吾以天地为棺椁,以日月为连璧……吾葬具岂不备邪?’”

近年考古发掘也证实了这种棺饰连璧的习俗,在战国至汉代常见。如在湖北荆门包山2号楚墓的内棺东挡板上,用组带悬挂有一件玉璧,发掘时组带已残断,玉璧脱落于中棺的底板上。

最壮观的,还是湖北枣阳九连墩楚墓。2号墓内棺顶上的荒帷,居然用了124件璧,用棕红色丝带按“米”字形网格连缀而成。也就是说,人们直接用连璧制成荒帷,罩在棺上。

楚考烈王的玉器,主要埋藏于南室、东Ⅱ室、中室。按照功能可分为配饰用玉、丧葬用玉、镶嵌玉饰,部分器物可见明显改制痕迹。器型包括玉璧、玉环、玉璜、玉管、玉珩、玉龙、玉带钩、玉韘等。

内棺的棺饰也有了,关键问题又迫近了一分:内棺里,还留着“衣柜”吗?

一泡汤。内棺里的纺织品已不存。

没有——没有的意思是,我们现在什么都看不到了。但是,楚考烈王必然曾经拥有。不可否认,他曾经站在当时世界丝绸织造的最高峰。

“丝绸,需要一个非常庞杂的工匠体系支撑,当一个国家岌岌可危,或许没有办法那么多讲究,但他必然有。如果保存得好的话,马山一号墓主人有的,他都会有,只是今天我们已经找不到了。不过,用什么花纹、基本密度,或许并不在乎,他更在意的应该是墓葬形制,尺寸,墓道长短,是等级。”

周旸得到的碎片,就和熊元的人生一样,他的名字有时候也叫熊完,但命运并不完美。熊元接手的是一个烂摊子,他想补天,但补不完。

我们今天所见,是楚国的最后一抹余晖。

内棺底板还放置着一张镂孔雕花彩绘漆木板,即“笭床”,长2.31米,折合战国晚期楚国的一丈。内棺人骨信息,正在做多学科研究,目前公布的消息,楚考烈王生前身高在164.29-164.92cm之间。龋齿严重。

【参考资料】

安徽省考古所《安徽淮南武王墩发掘成果》

李开元《帝国的后宫》

周旸《楚丝清韵:从荆州楚墓出土丝弦看传统造弦法》

郑嘉励《时代的一块绸布——安吉五福楚墓与菱格鹿纹罗》

张闻捷 宫希成《楚王的“兵马俑”》

(部分图片来自周旸、中国文物报)

责编:

审核:胡玥姣

责编:胡玥姣