山东手机报订阅方式:

移动用户发送短信SD到10658000

联通用户发送短信SD到106558000678

电信用户发送短信SD到106597009

大众网

|

海报新闻

大众网官方微信

大众网官方微博

时政公众号爆三样

大众海蓝

大众网论坛

山东手机报

山东手机报订阅方式:

移动用户发送短信SD到10658000

联通用户发送短信SD到106558000678

电信用户发送短信SD到106597009

2024

北京青年报

手机查看

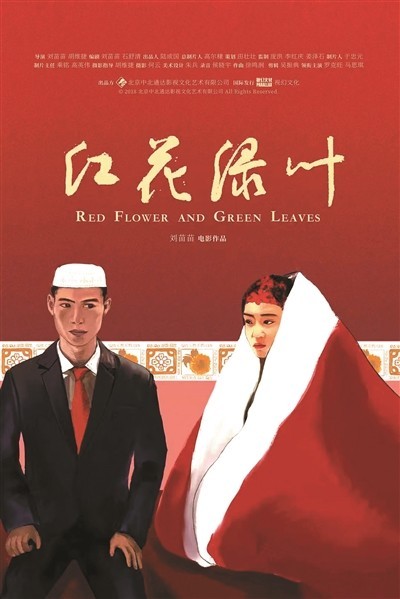

“哪怕是一只残缺的麻雀,它的指望也是全美的。”这是刘苗苗导演的电影《红花绿叶》中,一句富有诗意的独白,也像是刘苗苗自身的倔强与坚韧。命运给了刘苗苗诸多考验,让她经历了病痛和失去,但也给了她疼顾,让她在电影中找到光与温暖。刘苗苗说:“我就是一只残缺的麻雀,带着绝望,屡败屡战,然后,对于生命依然是毫不犹豫地礼赞。”就像刘苗苗导演正在上映的新作《带彩球的帐篷》中所呈现的那样,她用古典主义的浪漫给朴素乏味的日常带来一抹色彩,让受桎梏的灵魂感受一次悸动。

与电影作品中所表现的含蓄、内敛不同,刘苗苗在生活中爽朗、幽默,短而齐整的头发帘,在端严中生出几丝俏皮,而她滔滔不绝的话语中更是可见浩荡才情。作为第五代导演,她16 岁便考入了北京电影学院导演 78 班,与张艺谋、陈凯歌、田壮壮成为同学,23岁时便执导了首部作品,31岁获得国际大奖。然而,意想不到的是,才华横溢的她却因为过于劳累而患病,不得不停止创作,间隔了20多年未能再拍电影。

接受专访时,她谈及自己淘气的童年,谈及自己的电影创作,也谈及父亲过早的辞世、母亲的崩溃、兄弟的离世,刘苗苗经历了一系列生命的至暗时刻,然而在电影中,她描述的却是苦难背后的温暖和美好。就像是她12岁在宁夏固原一中读书时,想念母亲想得撕心裂肺,就在夜晚的古城墙下,透过城墙老黄土中长出的芨芨草,看那巨大的月亮和明亮的星星,然后,想象着有一座桥通向天边,自己可以走过去看到妈妈。她的作品也是这样,悲伤中,有灿烂;苦难中,见慈悲。

生命就是在残缺中,给人以想象和期待的空间

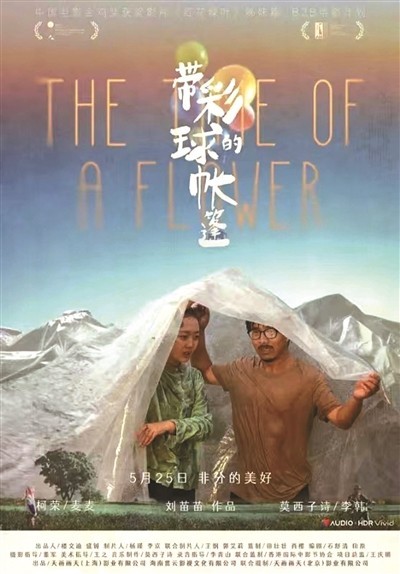

正在上映的《带彩球的帐篷》是刘苗苗导演的《红花绿叶》的姊妹片,改编自石舒清短篇小说《花开时节》。影片讲述了在苜蓿花盛开的时节,来自外省的养蜂人李韩(莫西子诗饰),与常在附近铲草的当地姑娘麦麦(柯荣饰)产生了一段若有若无,似弱还强的感情纠葛……

这部影片仿佛从土地里生长出来一样,带着西北山区的质朴与沉静,摒弃了任何的技法,用看似没有起伏的叙事,探寻到了情感的最深处,让观众感受到克制中的纯粹,瞥见了“有过一次闪电的天空”,并愿意停留在那浩瀚的虚无中,久久凝视。

刘苗苗此次拍摄《带彩球的帐篷》,是因为出品方的B2B电影计划,即以 “爱情征服一切”为主题进行长片电影创作,并以低成本挑战电影艺术的界限,被邀请加入时,刘苗苗立刻想到了作家石舒清,“我的上一部电影《红花绿叶》的原著作者就是石舒清,这次就想在他的小说中找爱情故事《花开时节》来进行改编。”

刘苗苗笑称自己跟石舒清的磨合常常很激烈,但沟通却是零成本的,“我们没有一句话是废话,哪怕吵架都吵得非常有效果,这是非常幸运的一种合作方式。石舒清的剧本文字量很大,他连写一束光、一种心情的时候,都要用密密匝匝、密不透风的句子来形容,把他的情绪全部传达出来,我很喜欢他这样的风格,给了我很大的底气。”拍摄之初,石舒清问刘苗苗:“你想把这部电影拍成什么样?”刘苗苗的回答是:“暗流涌动,欲说还休。”刘苗苗笑说:“石舒清听后,想了一会儿说,你要是真能拍成这样,那我就不说啥了。”

此前,刘苗苗在《红花绿叶》中,讲述了原始壮阔的土地上,两个生命的相互扶持如同“红花绿叶”一般单纯质朴,在命运制造的难题中,他们选择了谅解,简单而坚韧的爱情故事打动了很多观众。此次拍摄《带彩球的帐篷》,刘苗苗依然无法抗拒古典主义的美,用真切的情感作为主导,谱写着生活中的诗意,刘苗苗很喜欢一位朋友的评价: “满腹辛酸却流不出一滴眼泪,满身伤痛却找不见一处淤青。”她说:“生命就是在残缺中,给人以想象和期待的空间。至于在拍摄手法上,孔子早就说了,形式和内容的关系就是‘辞达而已矣’,所以,我并不注重戏剧化的叙事,而是去挖掘生活本身。”

刘苗苗跟拍摄团队的关系也带着一种“浑然天成”的和谐,“我没有固定的摄影师,只要热爱艺术,不懒惰,我们就能合作。在现场,当你听见蜜蜂嗡嗡的声音,感觉到风吹到你的脸上,也吹到他的脸上,吹到两棵大树下主人公的脸上的时候,整个团队融为一体,这比语言的沟通还好。而导演在现场的状态,对其他人也是一个暗示,我在现场要和演员一起呼吸,我再累,也会挺直身体坐在那里,跟他们一起呼吸,表演实际上就是呼吸。”

虽然《带彩球的帐篷》是一部低成本影片,但是,刘苗苗耗费的心力并不“低”,“西海固有1800米的海拔,就算在六月也会突然来一阵冰雹、大雪,我们要拍蜜蜂、植物、苜蓿花,非常难。而且,蜜蜂也是变数,蜜蜂是一种伟大而可爱的昆虫,很有道德感,只要你不碰它,它不会伤害你,但是,你不能动,一动就会被蜇。我们是在蜂箱边上拍摄的,莫西子诗在拍摄唱歌的戏份时,一投入,手一挥,就被蜇了,他很棒,坚持拍完那段戏才告诉我们。幸好他没有过敏,我们的摄影助理和掌机被蜇了以后,脖子肿得很厉害,就连影片中的两只狗也被蜇了。”

宁夏是生长的地方,是电影之梦的开始,也是创作源泉

宁夏,是刘苗苗生长的地方,也是她的创作源泉。1993年,她在宁夏西海固隆德县拍出了第一部代表作《杂嘴子》,2018年,她在西海固西吉县完成了作品《红花绿叶》,而《带彩球的帐篷》也是2022在西海固开拍。

宁夏,也是她开始电影之梦的地方,“在我们那个年代,没有一个小孩子不爱电影。简陋的电影院、洋灰水泥砌成的乒乓球台,灯光下的篮球架是那个年代的‘娱乐标配’。”刘苗苗记得非常清楚:“我会跟妈妈要两毛钱,在电影院门口等退票,每部电影都能看上很多遍,看完回家,兄弟姐妹就在炕上开始演戏,今天是《南征北战》,明天是阿尔巴尼亚的《宁死不屈》,整部电影的台词我们都能背得特别溜儿。样板戏,我连过门儿都能背下来。”

刘苗苗的童年可谓伶牙俐齿、古灵精怪,虽然从小就是“学霸”,但是,却没少让家人操心,“我为了不上幼儿园,就绝食,全家人轮流去幼儿园陪我,我还记得姐姐来给我喂饭时的画面,她把碗端过来说:‘妹妹你吃吧。’我啪的一巴掌把碗打飞了,姐姐哇的一声就哭了。”四岁的时候,刘苗苗自己就晃晃悠悠地上了大街,逛着逛着就迷路了,家人都急疯了找她,她却不慌不忙地跟警察叔叔商量:“您能给我家打个电话吗?”

这个无忧无虑的孩子在9岁的时候,父亲去世了,刘苗苗说,从那个时候开始,仿佛一切都变了,“三年后,母亲的身体和精神都崩溃了,我从12岁开始离开母亲,跟大哥在一起生活,孩子对母亲的思念总是撕心裂肺的。”刘苗苗进入了自己孤独的世界,并以书为伴,“我的口袋里装一个本本儿,写下自己的心情,和朋友借书,谁家有书,我就赖着不走。”

直到现在,刘苗苗依然在大量阅读,“我对书的感觉就跟相面一样,它的装帧、排版,你摸一摸,就好像能够接收到它的信息,让你知道适合不适合。我在得病的那几年,买了很多书,涉及各种内容,每天在沙发边上放好水和面包,就开始读,心理学的和哲学的,梁漱溟的和冯友兰的,爱因斯坦的书信集和丰子恺的文集,最后全读完了,放在脑子里剪辑一遍,逼着自己融会贯通,我不是有意为之的,但是这样读就很好玩。”

刘苗苗说自己永远看不腻的书就是赫尔曼·黑塞的作品,“他是德国浪漫主义最后的骑士,我几乎认同他的每一句话,每一个观点,读书的过程就好像我们在一起聊天。当世界风平浪静的时候,人们也许会遗忘黑塞,但当世界有战争的血拼时,黑塞的作品就会风行,他永远是那么温暖,充满了对人类的爱心,所以,这也是我为什么要拍《红花绿叶》《带彩球的帐篷》这样的电影的原因,仿佛我的基因也是与之契合的。”

20岁大学毕业,十年拍了五部电影,33岁人生转折

刘苗苗在20岁的时候大学毕业,分到了潇湘电影制片厂,此后拍摄了不同题材的作品,她笑称自己在题材上跨度很大,“我们那时候拍片的机会太少了,每一部都要珍惜,都要打通自己和这个题材的血脉,把自己的血融进去。”

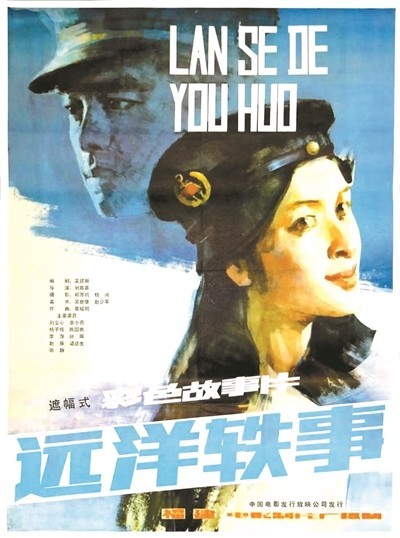

在潇湘电影制片厂,刘苗苗遇到了人生中重要的贵人——时任福建电影制片厂厂长的蒋夷牧。“蒋夷牧和他夫人王岱平,都是复旦中文系毕业的,是诗人也是作家,在他们的支持下,我在1985年拍摄了处女作《远洋轶事》,对于仅有23岁的我来说,这个过程受益匪浅。”《远洋轶事》本来是一部行业片,但是,刘苗苗做了很大调整,淡化了行业,塑造普通人的生活,“从那时候起,我就想表达人与人之间和爱有关的连接。”

拍摄《马蹄声碎》时,刘苗苗25岁,电影讲的是长征途中红四方面军八名女兵追赶大部队的故事。这部电影在当时可谓另类,没有惯常的英雄主义叙事,没有正面的激烈厮杀,反而展现了人与自然、人与自身的战争,而那时,刘苗苗的电影风格也已经呈现。虽然《马蹄声碎》在国内上映时只卖了七个拷贝,却在第十一届意大利都灵电影节上获得了一致赞许,刘苗苗说:“这让我更加相信情感的力量,脱离了情感的技巧无论如何是谈不上精湛的,艺术中的情感是第一位的。”而田壮壮导演对于这部影片“大方结实”的评价,也让刘苗苗记了一辈子,“让我此后面临创作和人生的种种困境时,心存感念,平添力量。”

1993年,刘苗苗在电话里认识了“中国电影走向世界的第一推手”马可·穆勒先生,他成为刘苗苗创作生涯中的又一个贵人。马可·穆勒亲自为《杂嘴子》翻译了意大利文字幕,并推动该片入选了威尼斯电影节。

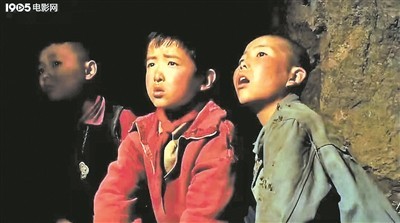

《杂嘴子》从一个多嘴多舌的孩子眼光讲述成人世界的是非纠葛,耐人寻味。这时候的刘苗苗31岁,在她看来,《杂嘴子》是一部对自己来说有特别意义的电影,“我在电影中放入了个人的境遇和生命体验,这部电影和我的家族、亲人都是有关系的。童年丧父后,母亲的状态很糟糕。舅舅家的热炕成了我最温暖的记忆,他们一家对母亲的耐心和关爱支撑我长大,我的女儿就是在舅舅家的热炕上诞生的,后来,舅舅唯一的儿子出车祸去世了,他已经怀孕的妻子也因此流产,舅舅和舅妈一时间便失去了两代人。”

刘苗苗把《杂嘴子》剧本给了当时在中国儿童电影制片厂担任领导的梁晓声。剧本获得通过,决定投拍的同时,刘苗苗把外景地定在宁夏西海固,“那里有我父兄两代人的足迹,有比关中平原更具视觉冲击力的黄土高原,有从少年时期深刻影响了我精神内涵的整体氛围,到西海固拍电影在我算是蓄谋已久。”

《杂嘴子》在威尼斯电影节获得了“国会议长金奖”,当时的评委会主席、澳大利亚导演彼得·威尔对刘苗苗说:“你太坚强了,不能想象你能用70多万元人民币拍出《杂嘴子》。”刘苗苗后来看了彼得·威尔导演的《死亡诗社》,明白了他为什么喜欢《杂嘴子》, “因为爱、坚忍和悲悯联结着相互陌生的我们。《杂嘴子》给我最重要的创作经验是,艺术创作要直抒胸臆,要舍得和敢于揭开自己的伤疤。文学艺术中的优秀作品往往含有隐蔽的自传性。”

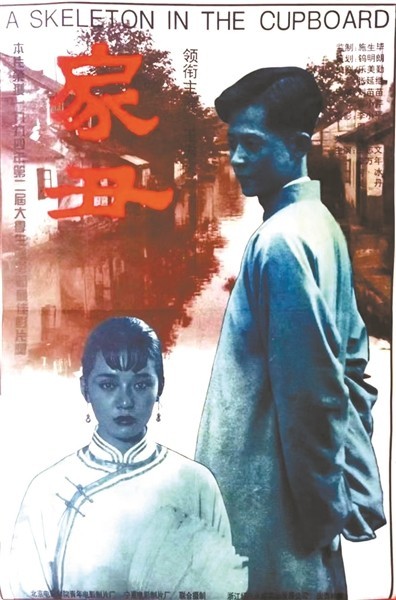

《杂嘴子》获奖时,刘苗苗的另一部电影《家丑》已经在拍摄中,“我赶去领奖,回来继续拍摄,《家丑》后来得了第二届北京大学生电影节最佳故事片奖。”但之后,由于精神和身体的极度疲累,刘苗苗生病了,“从我23岁到33岁的十年间,我离了两次婚,生了一个孩子,拍了五部电影。33岁,人生对我是一个大拐弯,此后20多年没能再拍电影。”

老天爷嘉奖责任心,但不护持欲望

当初,刘苗苗报考北京电影学院导演系的时候,她的母亲并不同意,她希望女儿能在身边,像普通人一样平静地生活,但是,刘苗苗没有听从母亲的劝阻,来到了中国电影梦想的殿堂朱辛庄。

如今回望过去,刘苗苗觉得不是自己选择了电影,而是电影选择了自己,“就像是我曾经写过一篇专栏文章,引用了费里尼的一句话,他说,有的孩子走进教堂的时候,会感觉到恐惧和压抑,有的孩子却能够沉浸在神圣的氛围中,想象着自己终有一天要成为神父。电影,就像是我的宿命。”

在著名的北电78班中,刘苗苗感觉到巨大的压力,她暗暗地告诉自己一定要赢,“年轻的时候,我热爱荣誉”,现在,刘苗苗拍片子的心态已经转变了,“年龄到了一定时候,终于就不再纠结了,这就像生命赋予你的一个恩赐。我现在拍摄电影依然很较劲,了解我的朋友总在劝我,说刘苗苗,你不要拍每一部戏都像在拍第一部戏,你这样太累了,但是,我这种较劲是一种很舒服的感觉,就像是打坐的最高状态,心无旁骛、万念归一。”

刘苗苗笑称自己现在创作时,更想让别人赢,“老天爷嘉奖责任心,但不护持欲望。欲望是可怕的,但是,担当是责任,我必须要对所有人负责。我可以不看重票房,但是,要对得起投资方;我可以不看重奖项,但是,年轻的摄影师、录音师是需要好的作品来证明自己的。对于观众也一样,我不敢说自己的作品有多么厚重,有启迪性,这就是一个‘我且说、您且听’的过程,或许能让您感受到内心的力量,或许能让您舒服点。”

每一个认真创作的人,都是黑暗中的独行者

刘苗苗所患的情感型双向精神障碍在之前的20多年间曾经反复发作,而刘苗苗也在跌跌撞撞的治疗过程中对于自己、对于病情有更深的认知,到现在已经能够很好地控制。除了通过各种方式的心灵自救、自我调整之外,与电影相关的创作,也让她能够有所专注,克服疾病。

说起患病的往事,刘苗苗带着一种云淡风轻,甚至是当做段子来谈笑,但其中的艰辛,却可想而知。然而,刘苗苗的话语却跟她的电影一样,总让人看到“美好”,就像她回忆潇湘电影制片厂的老厂长傅紫荻时说:“傅厂长退休之后,到了饭点,就会在我们楼下大嗓门地叫我:‘刘苗苗,吃饭去!’那个声音在全厂回荡,现在想起来,他是在保护我,他怕我一个单身母亲,没有戏拍,怕别人会欺负我、排挤我。”

《带彩球的帐篷》让观众唏嘘着生命中的丢失与错过,而刘苗苗导演也在拍摄时经历了“失去”,“有一天早上七点,我坐在监视器前面,家里人打来电话,说我弟弟突发脑出血,我在拍摄现场没办法回北京,只有半个小时的时间让我决定开颅还是放弃。当时,莫西子诗在镜头前悲伤地吟唱着‘妹妹没了……’他在前面哭,我在监视器后面哭。弟弟在ICU病房住了七个月,最后还是离开了这个世界。”

而《带彩球的帐篷》的英文翻译是著名电影学者杜阿梅,她带病翻译完成了这部作品,在2023年6月去世。刘苗苗说:“马可·穆勒和杜阿梅这样的人,让我懂得什么是真正的高贵。杜阿梅在给我的最后一封信中写道:‘希望更多的人能看到《带彩球的帐篷》这部美好的电影。’如果这算是杜阿梅留给我的遗言的话,那么这样的遗言让我痛彻心扉。”

在刘苗苗看来,生命中的失去和伤痛无人能够例外,艺术创作也与之相通,需要勇气,“每一个认真生活的人,认真创作的人,都是黑暗中的独行者,都要爬过一个个最狭窄、最坚硬的关隘,在你几乎要缺氧、窒息的时刻,砰的一下走出去,你可能就看到光了。然而,在此之前,你敢不敢走向那极致的绝境,迈向最尖利的磨难呢?这绝不是懦夫走的路。”

文/萧游 供图/刘苗苗

责编:

审核:胡玥姣

责编:胡玥姣